|

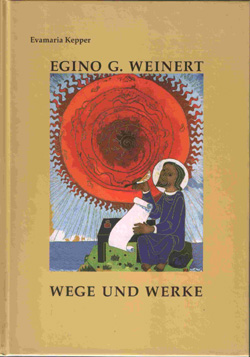

Goldschmied Maler und Bildhauer |

|

| INHALT STARTSEITE DIE AUTORIN BESTELLEN BUCHHANDLUNGEN Kritiken in der Presse: Pressestimmen-1 Pressestimmen-2 Aus dem Buch: DER KÜNSTLER EGINO G. WEINERT ALS LEHRLING Als Bruder im Kloster Münsterschwarzach Rausschmiss aus dem Kloster Begegnung mit Picasso Begegnungen mit den Päpsten AGBs Kontakt IMPRESSUM |